... und Anderes

Das "... und Anderes" ist ein weites Gebiet in der Technik der Audiowiedergabe. In der Vergangenheit hatte ich dem Thema viele Seiten gewidmet aber jetzt werde ich mich deutlich beschränken.

Neben den schönen, alten Röhrenradios gehören dazu auch Geräte deren Technologie entweder vom Verbraucher nicht angenommen wurde oder die innerhalb kürzester Zeit durch die Technik wieder überholt wurden und somit keine Zeit hatten sich am Markt zu etablieren. Ein paar, die sich in meinem Fundus befinden und sogar von Zeit zu Zeit nochmal in Dienst treten dürfen, finden sich auf dieser Seite.

Das Tefifon

Hierbei handelt es sich um ein Musikabspielgerät. Seine "große Zeit" war in den 50er Jahren. Die Langspielplatte war zu dieser Zeit noch unbekannt, aber mit den Vinylbändern des Tefifons war bereits eine ununterbrochene Spielzeit von bis zu 4 Stunden möglich. Die Vorkriegs Geräte hatten sogar eine Spieldauer von bis zu 24 Stunden. Das Tefifon-Schallband ist 2 cm breit und je nach Spieldauer zwischen 35 cm und ca. 30m lang (Bänder der 50-ziger Jahre). An den Enden ist es zusammengefügt, so daß eine endlose Schallbandschlaufe entsteht. Die vielen Rillen, die man auf dem Schallband erkennen kann sind eigentlich, wie bei einer Schallplatte, eine einzige Tonspurrille. Sie läuft mehrfach um den Bandring, und wird beim Abspielen vom Tonabnehmer (Nadel), der Windung der Rille folgend, von oben nach unten abgetastet. Das Schallband ist auf einer Spule aufgewickelt. Beim Abspielen wird es gleichzeitig innen von der Spule abgewickelt und im Außenkreis wieder aufgewickelt. Die Bandkassetten waren einfach in der Handhabung und im Gegensatz zu den zur damaligen Zeit noch weit verbreiteten Schelllackplatten unempfindlich und robust. Die Musikbänder waren fast ausschließlich werksseitig geprägt, das heißt nur zur Musikwiedergabe bestimmt. In geringer Stückzahl soll es aber auch Spezialbänder gegeben haben, mit denen aufgenommen werden konnte. Entwickelt wurde das TEFIFON-Schallband und die TEFIFON - Kassette von Dr. Karl Daniels. 1936 wurde es erstmalig auf der Rundfunkausstellung in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. In Köln-Porz gründete er die Firma TEFI-APPARATEBAU - Dr. Karl Daniels K.G. Zwischen 1937 und 1955 wurden durch das Unternehmen auf dem Gebiet der Tefifon-Technik 75 Patente angemeldet. Die TEFI-Werke konnten sich bis Anfang der 60er Jahre einige Marktanteile in West-Deutschland sichern. In den 25 Jahren Firmengeschichte wurde eine große Vielfalt an TEFI-Geräten gebaut, vom Koffergerät für die Picknickmusik bis zur Musiktruhe (Bimbobox). Kaufen konnte man TEFI-Geräte nur über Werksvertretungen (werksverpflichtete Geschäfte). Das Vertriebskonzept des Unternehmens sah einen Vertrieb der Produkte über den freien Handel nicht vor. Die Firma produzierte bis 1962, aber der Siegeszug der Langspielplatte war nicht mehr aufzuhalten. Plattenspieler und die Vinylscheibe verdrängten letztendlich das TEFIFON vom Markt. Die Firma verlor im Kampf um Marktanteile immer mehr an Boden. Vielleicht lag das auch im Vertriebskonzept und im Versuch des Aufbaus einer technischen Monopolstellung, die eigentlich nicht im Interesse der Musikindustrie gelegen haben kann. 1962 erfolgte der Verkauf der Firma an Neckermann, der nur noch einen Abverkauf der Bestände durchführte.1965 wurde das Unternehmen liquidiert.

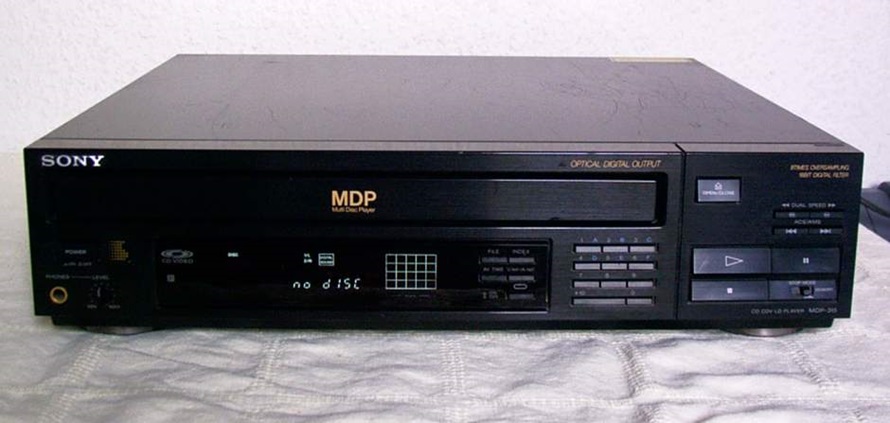

Die Laser Disk und der Player

High-Tech, und doch schon für´s Museum

Zurückgehend auf das Jahr 1972 basiert eine Entwicklung der Firma Philips für die berührungslose Signalabtastung mittels Laser. Die Aufzeichnung und Wiedergabe erfolgte noch vollkommen analog auf einem reflektierenden Medium. Erst 1978 brachte Philips dann diese Entwicklung unter dem Namen „LaserVision" auf den Markt. Abspielgeräte und Medien waren sündhaft teuer und das Produkt „floppte" Nach einem Absatz von nur etwa 50.000 Geräten verkaufte Philips die Rechte an den japanischen Pioneer-Konzern und konzentrierte sich von da ab auf die Entwicklung der Compact Disk. Dabei konnte man natürlich auf die Erfahrungen mit „LaserVision" zurückgreifen. 1983 erfolgte die Markteinführung der CD.

Nahezu zeitgleich lancierte Pionieer seine Weiterentwicklung der „Laser Vision" als „Laser Disk" im Markt. Der große Unterschied des neuen Systems lag in der Aufzeichnung. Das einstige Analogsignal wurde jetzt „quasi"-digital. Digital gespeichert wurden jeweils die Nulldurchgänge des Analogsignals, sowie die Maximalwerte der Amplituden. Daraus berechnete und rekonstruierte ein PLL-Synthesiser dann das entsprechende Analogsignal zurück. Zusätzlich konnte aber auch rein analoge Information auf dem Medien gespeichert werden. Diese Technologie war nicht kompatibel zur CD, auf der bekanntlich alle Informationen nur digital abgelegt werden.

Die „Laser Disk"-Medien waren nur werkseitig bespielt. Eigene Aufnahmen waren nicht möglich. Es gab sie in den Durchmessergrößen von 30, 20 und 12 cm. Das Kleinste entsprach mit den Abmessungen der CD und konnte, im Gegensatz zu den großen Platten, nur einseitig bespielt werden. Die 30 cm Bildplatte ermöglichte eine Aufzeichnungsdauer von 2 x 45 Minuten.

Pioneer vergab seine Lizenzen großzügig und darum hatten nahezu alle großen Unterhaltungs- elektronikhersteller mindestens einen LD-Player im Programm. Allen gemeinsam war jedoch das hohe Preisniveau. So musste der Kunde für Spitzengeräte jenseits der 2000,- DM einplanen und auch die einfacheren Ausführungen waren kaum unter 1500,- DM zu bekommen. Auch nachdem sich ein Auslaufen der Technologie abzeichnete kam es zu keinem wesentlichen Preisverfall. Der Preis mag mit ein Umstand gewesen sein, dem es zuzuschreiben ist, dass das System beim privaten Endverbraucher nur geringen Zuspruch gefunden hat. Pioneer konnte aber auch über die Inhalte auf den Medien mitbestimmen und wollte mit der Laser Disk ein sogenanntes „sauberes" Medium schaffen. So verweigerte Pioneer die Lizenzen für Filme mit pornografischen Inhalten. Vielleicht war das ja ein weiterer Grund.

1983 war die Technik der Laser Disk vielleicht nicht unbedingt revolutionär, aber doch durchaus angemessen und berechtigt. Die CD konnte die hohen Datenmengen, die zur Bildaufzeichnung notwendig sind, nicht fassen und die DVD schlummerte noch ihrer Auferstehung entgegen. Qualitativ waren Bild und Ton, dem weit verbreiteten VHS (Video Home System) weit überlegen und LDs enthielten, gegenüber der Video-Kassette, erstmalig sogenanntes Bonusmaterial.

Die Vorzüge wogen die Nachteile nicht auf und das Tempo der Entwicklung lies der Laser Disk keine Chance. Mit Einführung der DVD und den billigen Abspielgeräten kam das unvermeidbare Aus für eine Übergangstechnologie, von der viele Menschen Heute gar nicht einmal wissen, dass es sie gab. 1999 wurde die letzte Laser Disk in Deutschland hergestellt. Weltweit die Letzte verließ ein Presswerk im Jahr 2001 in Japan. Die Gerätehersteller hatten die Produktionen schon vor diesen Zeitpunkten ein-, bzw. umgestellt.

Röhrenradios

Zwei Radios aus der gleichen Zeit und doch ...

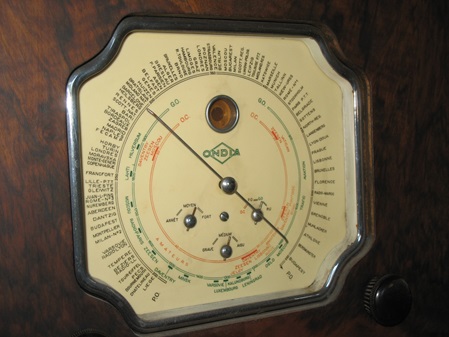

Auf der einen Seite das französische Ondia 154, für damalige Verhältnisse ein "Highend-Gerät" und für einen Normalverdiener in dieser Zeit nahezu unerschwinglich. Auf der anderen Seite der "Volksempfänger". Ein einfacher Empfänger der baugleich von allen Radiogeräteherstellern in Deutschland produziert werden musste und der aufgrund von Subventionen durch die Nationalsozialisten für die breiten Schichten erschwinglich wurde. Er wurde das Werkzeug mit dem die Massen manipuliert werden sollten.

Mit dem spreizbarem Kurzwellenbereich war das Ondia im wahrsten Sinne des Wortes ein Weltempfänger. Der Volksempfänger musste sich mit der Langwelle und der Mittelwelle begnügen. Man muss aber wissen das das Langwellenband in den 30er und 40er Jahren stark genutzt wurde und die Sender eine große Reichweite erreicht haben. So war es durchaus möglich mit dem VE 301 das deutschsprachige Programm der BBC aus England zu empfangen, nur es war eben verboten. "Hörte" der Nachbar mit und hat einen denunziert hatte das unangenehme Folgen für den Höhrer.

Der VE 301 stand schon immer auf dem Nachttisch meines Urgroßvaters und war bis weit in die 70 Jahre täglich in Betrieb. Nach seinem Tod hatte ich das Gerät an mich genommen. Ich war damals 14 Jahre alt. Technisch gesehen kann man das Radio auf keinen Fall verächtlich machen. Es war auf der Höhe der damaligen Zeit und für seine Preisklasse wirklich gut. Das Ondia war aber ein echtes Sahnestück. Wie man an der Rückwand sehen kann unterstützte es bereits Plattenspieler mit elektrischem Pick-Ups, wie meinen Dual E 200a. Außerdem konnte auch noch ein zusätzlicher, externer Lautsprecher angeschlossen werden. Das war schon supermodern. Auch dieses Radio hatte eine Familiengeschichte. Ich bekam es aus der Nachbarschaft von einer Familie mit französischen Wurzeln geschenkt. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Frankreich im 2. Weltkrieg, so wurde mir erzählt, konfiszierte ein deutscher Offizier das Gerät bei der Familie. Er versprach die Rückgabe, wenn er wieder abzieht. Er hielt Wort!